»Dances

Dana – All Kind of Everything (1970)

Romances

Things of the night

Sunshine and holidays

Postcards to write

Budding trees

Autumn leaves

A snowflake or two

All kinds of everything remind me of you.«

Die vielleicht traurigste Stelle in dem Roman »The Heart’s Invisible Furies« von John Boyne findet sich in seinem Nachwort. Dort schreibt er:

»All told, I’ve not been very successful in my romantic life, and I think perhaps that’s true of many gay people in their forties. We come somewhere in the middle, between the generation who could never come out and those who shout it from the rooftops when they’re teenagers.«

John Boyne: The Heart’s Invisible Furies (S. 712)

Kurz darauf berichtet er davon, dass seine elfjährige Beziehung zu einem Mann vor zwei Jahren zerbrochen ist. Und er scheut sich auch nicht, in den erotischen Eskapaden seines Antihelden Cyril Avery lose, biographische Bezüge zu sehen. Sex, so erfahren wir es bei John Boyne, ist fast überall möglich, selbst da, wo Strafe und Gefängnis drohen. Liebe hingegen – egal ob homo- oder heterosexuell – ist eher ein Glücksfall und dabei doch so menschlich. Boyne selbst, so scheint ist, betrachtet sich eher als ein Pechvogel.

Es mögen eigene Erfahrungen sein, die dem irischen Schriftsteller John Boyne Inspiration für seinen umfangreichen Roman »The Heart’s Invisible Furies« geliefert haben. Seine Hauptfigur Cyril Avery, dessen Leben wir als Leser chronologisch verfolgen dürfen, ist auf jeden Fall so ein Pechvogel. Das beginnt schon mit seiner Geburt im Jahre 1945. In der Ouvertüre zu seiner Lebensgeschichte schaut der Ich-Erzähler Cyril auf die Schwangerschaft seiner Mutter zurück. Die 16-jährige Catherine Googin wird während eines Gottesdienstes vor den Augen der versammelten Gemeinde eines kleinen, irischen Kaffs in der Grafschaft Cork vom Priester als »Hure« gebrandmarkt und des Dorfes verwiesen. Sie flieht nach Dublin und noch im Bus in die irische Hauptstadt trifft sie auf Seán MacIntyre. Er ist ebenfalls auf der Flucht: Sein Freund Jack Smoot hat ihm eine Arbeit in der Guinness Brauerei verschafft, denn Seán sei, wie seine Vater behauptet »böse«. In Dublin angekommen bilden die drei jungen Leute eine Schicksalsgemeinschaft in der kleinen Wohnung von Jack. Die schwangere Catherine findet mit einer Lüge – sie gibt sich als Witwe aus – eine Anstellung im Tearoom des Dáil Éireann, dem irischen Unterhaus. Die Zweckgemeinschaft der drei »Küken«, wie Boyne sie nennt, findet ein jähes Ende, als eines Abends der Vater von Seán auftaucht und seinen Sohn zu Tode prügelt und Jack schwer verletzt. Beide jungen Männer sind ein Liebespaar, wie Catherine erfährt. Während Séan stirbt, wird Cyril geboren.

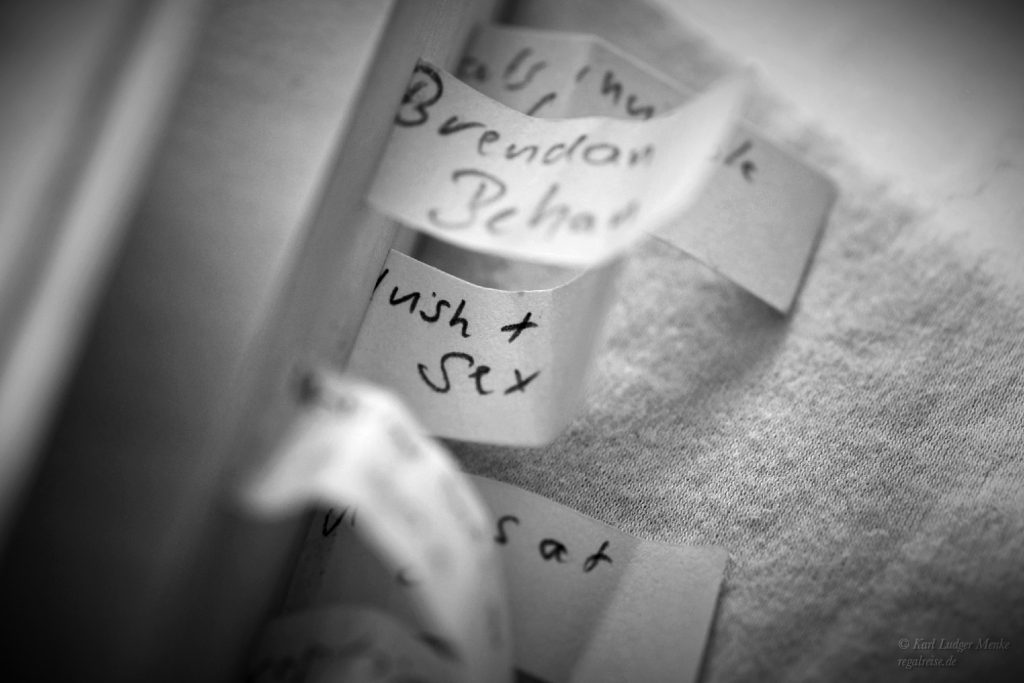

Lügen und Heimlichkeiten klingen hier im ersten Kapitel als Grundmotiv an und ziehen sich als roter Faden durch das Leben von Cyril, der von einer buckligen Nonne an seine Adoptiveltern Charles und Maude Avery vermittelt wird. Beide betonen, dass sie nicht seine leiblichen Eltern sind und Cyril »kein echter Avery« sei. So distanziert sich Charles, der als korrupter Banker arbeitet, und Maude, bis dahin eine erfolglose, kettenrauchende Schriftstellerin, ihrem Adoptivsohn gegenüber verhalten, sie ermöglichen ihm dennoch eine gute Ausbildung. In ihrem Haus trifft er als Siebenjähriger auch das erste Mal auf den Jungen, der seine große Liebe werden soll: Julian Woodbead, Sohn des Anwalts der Familie. Was als kindliche Freundschaft beginnt, wird für Cyril zu einer unerfüllten Liebe. Die beiden Jungen werden Zimmergenossen im Belvedere College, und während Julian von seinen Eroberungen bei Mädchen protzt, schwärmt Cyril leise vor sich hin. Er schreibt Liebesbriefe an seinen Freund, die er nie abschickt. Auch als junge Männer, die gemeinsam durch die Pubs der Stadt ziehen, wagt es Cyril nicht, seinem Freund die Gefühle für ihn zu offenbaren. Mit fatalen Konsequenzen: Cyril heiratet Alice, die Schwester von Julian. Noch in der Hochzeitsnacht flüchtet Cyril panisch vor seinem neuen Leben als Ehemann und vor seinem Schwager Julian. Der Kontakt zu den Woodbeads bricht vollständig ab.

Seine Flucht führt Cyril nach Amsterdam, wo er im Anne-Frank-Haus arbeitet und schließlich auf Bastiaan trifft. Bastiaan, ein junger Arzt, ist der Sohn von zwei Holocaust-Überlebenden und wird die zweite, große Liebe von Cyril. John Boyne knüpft hier, wenn auch nur locker, an ein Thema an, dass sich in seinem Werk, insbesondere in seinem Jugendbuch »The Boy in the Striped Pyjamas« (2006), immer wieder findet: Der Nationalsozialismus. Im liberalen Amsterdam der 1980er Jahre – Cyril ist 35 Jahre alt – leben die beiden Männer gemeinsam und gründen eine eigene Familie. Sie nehmen den jungen Ignac aus Slowenien bei sich auf. Doch das familiäre Glück ist nicht von langer Dauer: Der Vater von Ignac taucht auf und will seinen Sohn, den er als Stricher an wohlhabende Männer wie ein Sklave verschachert, zurück haben. Wieder kommt es zu einem Mord.

Erneut ist Cyril, nun in Begleitung von Bastiaan, zur Flucht gezwungen, die diesmal ins New York des Jahres 1987 führt. Bastiaan arbeitet als Arzt auf einer Station für AIDS-Patienten, Cyril unterstützt ihn als freiwilliger Helfer. Lügen, Heimlichkeiten und Dummheit sind auch hier seine Begleiter, denn auf dem Höhepunkt der sogenannten »AIDS-Krise« werden die Erkrankten wie Aussätzige behandelt. Und hier ist es auch, wo er seine erste große Liebe wieder sieht: Julian Woodbead, ein Patient auf der AIDS-Station. Niemand von Julians Familie soll erfahren, dass er, der heterosexuelle Frauenheld, an der »Schwulen-Seuche« stirbt. In einer hochdramatischen Episode verliert Cyril innerhalb einer Nacht beide Männer: Den einen durch AIDS, den anderen durch homophobe Schläger. Erst im letzten Teil des Romans, der mit »Peace«, also »Frieden«, betitelt ist, kann Cyril langsam nach den vielen Verletzungen in seinem Leben zur Ruhe kommen und so etwas wie Glück finden. Und das ausgerechnet in Irland, in das er zurückkehrt ist.

Coming-Out-Geschichte für die Generation 40+

John Boyne inszeniert in »The Heart’s Invisible Furies« ein großes Lebensdrama auf über 700 Seiten, ein Drama, das beständig zwischen Tragödie und Komödie schwankt. Kritisch könnte man anmerken, dass Vieles in dem Roman konstruiert und willkürlich erscheint. So trifft Cyril immer wieder auf seine leibliche Mutter, die er allerdings nicht als solche erkennt. Auch das Wiedersehen mit Julian Woodbead, der dann auch noch an AIDS erkrankt ist, könnte als platte Wendung gesehen werden. Dabei sollte man allerdings nicht übersehen, dass genau diese Überspitzungen, Übertreibungen und dramatischen Wendungen Boyne es ermöglichen, sein Hauptmotiv stichhaltig, realistisch und klar herauszuarbeiten: Das Leben mit einer Lüge, zu der in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er und 1990er Jahre hinein, schwule Männer gezwungen waren. Nur so für den Hinterkopf: Homosexualität war bis 1993 in Irland illegal.

Während viele Coming-Out-Romane auch Coming-Of-Age-Romane sind und Heranwachsende als Protagonisten haben, ist Boyne mit »The Heart’s Invisible Furies« etwas Außergewöhnliches gelungen: Ein Coming-Out-Geschichte für die Generation 40+. Denn so offen und liberal manche unsere Gesellschaft heute sehen mögen, es gibt sie immer noch, die schwulen Männer, die ihre sexuelle Identität im Verborgenen halten, die vielleicht mit einer Frau verheiratet sind, Kinder haben und doch eigentlich lieber mit einem Mann zusammen sein möchten. Sie suchen den schnellen, heimlichen Sex beim Cruising oder auf den Dating-Plattformen im Internet. Ob das aber letztlich ein erfülltes Leben sein mag – ich habe meine Zweifel. Es gibt sie immer noch, die großen und kleinen Lebenslügen, die Heimlichkeiten und wie in dem obigen Zitat von Boyne anklingt, haben sie es vielleicht besonders schwer, sich ihrer Familie und ihren Freunden zu offenbaren. Ein Coming Out mit 18 Jahren ist schwer, mit 40 Jahren jedoch setzt man sich nicht nur selbst Verletzungen aus, es dürfte auch immer Menschen geben – Frau, Kinder, Freunde – die durch so eine späte Offenbarung gekränkt werden.

Cyril, dieser Pechvogel, er hat als 49-Jähriger seine Lektion gelernt. In einer der stärksten Szenen des Romans lässt er einen jüngeren Mann bei einem Rendezvous abblitzen. Der junge Mann, aufstrebender Abgeordneter im Dáil Éireann, will ihn zu einer gemeinsamen Nacht überreden. Nicht, ohne Cyril vorher darüber zu informieren, dass er als Abgeordneter natürlich nicht offen schwul sein kann und selbstverständlich eine Alibi-Frau heiraten wird. Cyril gibt ihm auf unmissverständliche Weise einen Korb:

»I’m not interested in being part of a deception. I spent enough of my life lying to people and hiding away. I’m not going down that road again.«

John Boyne: The Heart’s Invisible Furies (S. 576)

Es ist die Ablehnung der Lüge, die Boyne in seine handlungsstarken, temporeichen Roman schildert. »The Heart’s Invisible Furies« ist ein berührendes Buch, eine Buch, bei dem ich auf der einen Seite Tränen in den Augen hatte, auf der nächsten schon wieder brüllend lachen musste. Das mag man als Kritiker argwöhnisch betrachten, dann entgeht einem aber womöglich eine zutiefst menschliche Geschichte. Ein Geschichte über Selbstbetrug, Verletzungen und all den anderen Scheußlichkeiten des Lebens. Eine Geschichte, die nicht zuletzt Anklage erhebt gegen die Engstirnigkeit der katholischen Kirche und die korrupte, irische Politik, die mit ihren unmenschlichen Moralvorstellungen viele Menschen ins Unglück gestürzt haben – ob junge, schwangere Frauen oder schwule Männer. Boyne stellt sich dem mit seinem lesenswerten Plädoyer für Aufrichtigkeit und Offenheit entgegen. Hinzu kommt ein exakt eingearbeiteter Humor, der sich gelegentlich auch ins slapstickartige wendet. Schließlich ist Humor manchmal das beste Mittel gegen die Tragödie, gegen Philister und gegen Bigotterie. John Boyne balanciert gekonnt zwischen diesen Polen und beweist einmal mehr, dass er ein großartiger Erzähler ist.

Eine kurze Anmerkung zum Schluss

Der Piper-Verlag hat die deutsche Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence unter dem Titel »Cyril Avery« veröffentlicht. Da ich die englischsprachige Ausgabe gelesen habe, kann ich die Übersetzung nicht beurteilen. Bedauerlich finde ich allerdings, dass man sich nicht entschlossen hat, den englischen Originaltitel »The Heart’s Invisible Furies« ins Deutsche zu übernehmen: Des Herzens unsichtbare Furien / Des Herzens unsichtbare Wut. Denn Boyne zitiert hier eine Aussage von Hannah Arendt, in der sie die Gesichtszüge des englischen Schriftsteller W.H. Auden beschreibt:

»I met Auden in the autumn of 1958, but I had seen him before, in the late forties, at a publisher’s party. Although we exchanged not a word on that occasion, I had remembered him quite well—a nice-looking, well-dressed, very English gentleman, friendly and relaxed. I did not recognize him ten years later, for now his face was marked by those famous deep wrinkles, as though life itself had delineated a kind of face-scape to make manifest “the heart’s invisible furies.”«

Hannah Arendt on the time she met W.H. Auden, enthalten in dem Essay-Band »Thinking without a Banister«, – New York : Schocken-Books, 2008

Es sind genau diese unsichtbaren Furien, die unsichtbare Wut, die man sich als Leser, als Leserin nicht nur im Gesicht des homosexuellen W.H. Auden vorstellt, sondern eben auch im Gesicht von Cyril Avery. Dass dieser wichtige Kontext im deutschen Titel verloren geht, ist schade.

Bibliographische Angaben

Gelesen habe ich folgende, englischsprachige Ausgabe:

John Boyne: The Heart’s Invisible Furies. – London : Black Swan, 2017

ISBN 976-1-7841-6100-2

Die deutschsprachige Ausgabe ist im Mai 2018 zum ersten Mal veröffentlich worden:

John Boyne: Cyril Avery. – Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. – München : Piper, 2018

ISBN 978-3-492-05853-7 (Hardcover-Ausgabe)

ISBN 978-3-492-99096-7 (E-Book)

Weiterführende Links

- Homepage von John Boyne

- John Boyne bei Twitter

- John Boyne bei Goodreads

- Hannah Arendt on the Time she met W.H. Auden

Anm.: Dieser Text enthält das titelgebende Zitat von Hannah Arendt. - »The Heart’s Invisible Furies« ist in diesem Jahr für die Lammys nominiert.

Soundtrack zum Buch

Der eingangs zitierte Songtext stammt von der Sängerin Dana. Sie gewann 1970 mit ihrem Lied »All Kind of Everything« erstmals für Irland den Eurovision Song Contest. Heute heißt sie Dana Rosemary Scallon und setzt sich als Politikerin für »christliche Werte« ein.

[…] Soweit für den Moment. Der Juni wird sicher lesereich bleiben – wer quick & dirty informiert werden möchte, schaut einfach bei The Queer Bookshelf vorbei, dort sammele ich die Beiträge über den ganzen Monat verteilt. Wir lesen uns!P.S.: Ein wenig traurig stimmt es mich, dass die Anfang Mai erschienene Übersetzung von John Boynes Roman »The Heart’s Invisible Furies« – auf Deutsch »Cyril Avery« bislang kaum Kritiken im deutschsprachigen Feuilleton erhalten hat. Daher hier noch einmal eine ausdrückliche Empfehlung für das Buch. […]

[…] John Boyne: The Heart’s Invisible Furies (dt.: Cyril Avery) […]

[…] gute Tragik-Komik mit Tiefgang geht, zeigt übrigens John Boyne in seinem 700-Seiten-Schmöker »The Heart’s Invisible Furies«. Beide Romane waren 2018 für die Lammys […]