وندهني حبيبي جيت بلا سؤال

من نومي سرقني من راحة البال

وأنا على دربو ودربو ع الجمال

يا شمس المحبة حكايتنا اغزليMein Schatz rief mich, ich ging ohne Frage

Fayrouz – Ana La Habibi (1995)

Er nahm mir den Schlaf, den inneren Frieden

ich ging seinen Weg, den Weg des Schönen

dichte unsere Geschichte, du meine Sonne

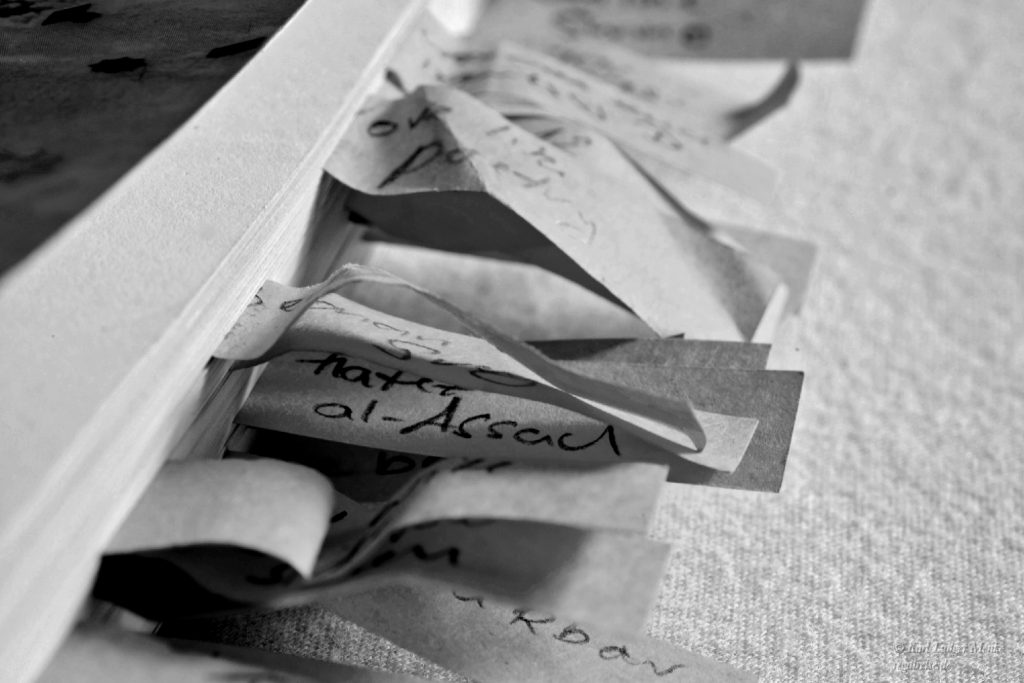

Die beiden Männer, die in seinem Roman »The Clothesline Swing« erzählen lässt, bleiben bis zum Ende namenlos. Einer von ihnen hat immerhin einen Spitznamen: Er ist ein »Hakawati«. Das Wort kommt aus dem Syrisch-Arabischen und bezeichnet einen Geschichten- oder Märchenerzähler, der auf Plätzen oder in Cafés Geschichten vorträgt. Es ist eine Tradition, die im arabischen Raum gerade wieder ihre Wiedergeburt erlebt, und womöglich einigen Karl-May-Lesern bekannt vorkommen könnte.

Auch die Assoziation zu Scheherazade aus den Geschichten aus »Tausendundeiner Nacht« liegt nahe. Scheherazade erzählt ihrem eifersüchtigen Gemahl, dem König Schahrayâr, jede Nacht eine Geschichte, damit er sie nicht töten lässt. Lebensrettende Geschichten sind das erzählerische Gerüst, das in Ramadans Roman zum Tragen kommt. Die Erzählungen des »Hakawatis« halten seinen todkranken Geliebten vom Sterben ab. Denn der Tod wartet bereits auf ihn und lebt wie selbstverständlich mit im Haus der beiden älteren Männer in Vancouver.

Die Geschichten, die der »Hakawati« erzählt, zeichnen die Lebenswege der beiden schwulen Männer nach, von ihrer ersten Begegnung in einem Café, ihrer verborgenen und verbotenen Liebe in Damaskus, vom Bürgerkrieg in Syrien und von ihrer Flucht über Beirut nach Kanada. Es sind Geschichten, die von starken Kontrasten leben. Märchenhaft erscheinen die Orte, die der Erzähler aufleben lässt: das nach Jasmin duftende Damaskus, die titelgebende Schaukel aus Wäscheleinen, auf der Blumen wachsen oder die Schatten spendenden Hinterhöfe, in denen sich die Familien treffen. Die Kehrseite: die brutalen Übergriffe auf Homosexuelle, die Grausamkeiten des endlosen Krieges in Syrien und der Schrecken des nahenden Todes des Geliebten.

Schwules Leben im Untergrund

Es ist die Schwermut des Abschieds, die sich durch die Geschichten in Ramadans Roman ziehen. Eine Traurigkeit, die den »Hakawati« sein Leben lang begleitet hat. Bereits als Kind wurde er von seiner Mutter, die allmählich dem Wahnsinn verfiel, verstoßen. Sein Vater hat die Familie im Stich gelassen. Zuflucht findet der Junge in seinen Comic-Büchern, die er heimlich und gegen den Willen seiner Eltern liest. Als Jugendlicher entkommt er nach Kairo, in der Hoffnung, dort ein freieres Leben führen zu können. Er fasst Vertrauen zu einer Gruppe von Männern, die selbst ein verborgenes, schwules Leben führen. Eines Nachts wird er brutal von ihnen zusammengeschlagen, seine Rippen werden gebrochen, seine Lunge verletzt. Eine Verletzung, die seinen rasselnden Atem erklärt, denn er hat sich nie davon erholt.

Nicht nur der Tod ist anwesend im Haus des schwulen Paares, es sind auch die Toten selbst, die bei Ramadan eine Stimme bekommen. Am eindringlichsten in der Geschichte »The Tale of the Ensorcelled Prince« (übersetzt: »Die Geschichte vom verzauberten Prinzen«). Darin erinnert sich der »Hakawati« an seine erste große Liebe, den damals siebzehnjährigen Samer. Heimlich treffen sich die jungen Männer in Damaskus, verlieren sich dann aber aus den Augen. Erst als Toter kann Samer erzählen, was mit ihm geschehen ist. Er heiratete eine Frau, lebte seine Homosexualität heimlich aus. Als ihn seine Frau mit einem Mann im Bett erwischte, sah er nur noch einen Ausweg: Er beging Selbstmord. Ramadan veranschaulicht drastisch, was bis heute Alltag für die meisten homosexuellen Männer im arabischen Raum ist: Die oftmals durch eine »khattabieh«, eine Art Kupplerin, arrangierte Hochzeit mit einer durch die Familie ausgewählten Frau. Das schwule Leben – wenn es denn eines gibt – findet im Untergrund statt. Wer erwischt wird, muss mit drakonischen Strafen – Peitschenhiebe, Gefängnis oder gar Ermordung, manchmal sogar durch die eigene Familie – rechnen.

Unerträglich wird das Leben, als 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausbricht. Tagelang bleibt der »Hakawati« in seinem Zimmer gefangen, weil draußen die Maschinengewehre der Rebellen und des syrischen Militärs ballern. Autos, die am Straßenrand parken, werden mit Bomben in die Luft gejagt und ein harmloser Einkauf in den Geschäften kann zu einer lebensbedrohlichen Expedition werden. Ohne Zukunftsaussichten flüchten die beiden Männer über Beirut nach Vancouver. Ihre syrische Heimat und die Toten, die zurückgeblieben sind, vergessen sie nicht.

»The Clothesline Swing« ist ein Roman, der bei mir nachwirkt. Ramadans Mischung aus phantasievoller, manchmal auch recht blumiger Sprache, die zum einen die Schönheit der Orte beschreibt, die andererseits die homophobe Menschenverachtung und das Entsetzen des Kriegs aufzeigt, ist beeindruckend. Die abstrakten Schreckensmeldungen vom Schlachtfeld Syrien bekommen bei Ramadan ein Gesicht, werden in ihrer Grausamkeit spürbar. Hinzu kommt sein kritischer Blick auf die Situation von Homosexuellen, die weit über Syrien hinausgeht. In keinem arabischen Land sind Schwule und Lesben wirklich frei, in machen droht ihnen, wie etwa im Iran oder in Saudi-Arabien, gar die Todesstrafe.

Ramadans Buch ist das, was ich ein wichtiges Buch nenne: Es schärft die eigene Wahrnehmung für das Land, von dem wir immer wieder hören oder lesen. Dass er dabei zu phantastischen Erzähl-Elementen greift – die sprechenden Toten, der anwesende Tod – lässt die Fiktion tatsächlich glaubwürdiger, lebensnaher werden. Wer, wenn nicht die Toten, könnte über das unsägliche Leid, welches ihnen widerfahren ist, berichten? Ihre Distanz, ihre Abgeklärtheit hilft, manches von dem, was in Syrien geschieht, besser nachzuvollziehen – wenn auch nicht zu verstehen. Literatur kann immer nur Annäherung an das Leben sein. Aber: Das Leben aus dem Blickwinkel des Todes zu betrachten, rückt Dinge zurecht. Es ist zudem erstaunlich, dass ein so junger Autor – Ahmad Danny Ramadan ist 1984 in Damaskus geboren – sich hervorragend in die Lebenssituation von zwei älteren schwulen Männern hineinversetzen kann. In seiner Widmung schreibt er:

»To the children of Damascus,

Ahmad Danny Ramadan – The Clothesline Swing

This is what I did with my heartache…

What about yours?«

Damit nährt er natürlich den Verdacht, autobiographische Erlebnisse in seinem Roman verarbeitet zu haben. Allerdings, und das hebt ihn von so mancher Nabelschauliteratur anderer Autoren und Autorinnen ab, schafft er sich schreibend fremde Perspektiven: die Toten, der Tod, das Alter. Da ist tatsächlich ein hoffnungsvoller »Hakawati« am Werk, auf dessen weitere Werke ich gespannt bin. Gute Geschichten bereichern nicht nur und veranschaulichen das Verborgene – sie können manchmal auch das Leben verlängern.

Bibliographische Angaben

Gelesen habe ich folgende Ausgabe:

Ahmad Danny Ramadan: The Clothesline Swing. – Gibsons : Nightwood Editions, 2017

ISBN 978-0-88971-332-1

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags ist mir leider keine deutsche Übersetzung bekannt.

Weiterführende Links

- Homepage von Ahmad Danny Ramadan

- Ahmad Danny Ramadan bei Facebook

- Ahmad Danny Ramadan bei Twitter

- Ahmad Danny Ramadan bei Instagram

- Interview mit Ahmad Danny Ramadan beim Salzburg Global LGBT Forum (YouTube)

- »The Clothesline Swing« ist für die diesjährigen Lammys nominiert

Soundtrack zum Buch

Eine der beliebtesten Künstlerinnen im arabischen Raum ist die 1935 im Libanon geborene Fairuz (Fayrouz). Schon zu einem syrischen Frühstück erklingen ihre Lieder, die von Liebe und von Heimat erzählen. So wird auch in »The Clothesline Swing« immer wieder die Musik von Fairuz erwähnt. Der oben zitierte Song »Ana La Habibi« (was auf Deutsch wohl so etwas wie »Ich gehöre Dir, mein Liebster« bedeutet) wird zwar von Ahmad Danny Ramadan nicht explizit genannt, ist aber eines der bekanntesten Lieder der Sängerin Fairuz.